地震は“いつどこで起きるかわからない”災害の代表格です。突然の揺れに見舞われたとき、多くの人は屋内や歩行中を想定しますが、「自転車に乗っているとき」に地震が起きたら?と考えたことはあるでしょうか。

特に通勤・通学や買い物など、日常の足として自転車を使っている人にとっては、決して他人事ではありません。

ビル街、住宅街、田舎道──シーンによって対応も変わります。この記事では、地震発生時に自転車で走行していた場合の行動指針と、場所別の安全対策を詳しく解説します。備えあれば憂いなし。今のうちに行動を決めておきましょう。

1. 自転車走行中に地震が起きたとき、最初にすべきこと

自転車で走っている最中に地震に遭遇するというシチュエーションは、誰にとっても想定外です。

しかし、だからこそ「何をすべきか」を知っておくことが生死を分けます。ここでは、揺れを感じた瞬間から最初にとるべき行動を、段階を追ってご紹介します。

- 急ブレーキはしない!冷静に停車

- 電柱・看板・ブロックから離れる

- 自転車から降りて歩いて避難

- スマホは安全確保してから

1-1 まずは「急ブレーキしない」冷静に停車する

地震の揺れは突然やってきます。直下型地震では一瞬で大きく揺れるため、パニックになって急ブレーキをかけると転倒してしまう恐れがあります。

まずは深呼吸し、徐々にブレーキをかけて安全に停止することが第一です。片手運転やスマホ操作中であればすぐにハンドルをしっかり握り直しましょう。

1-2 電柱・看板・ブロック塀から離れる

走行している場所によっては、頭上や側面に危険が潜んでいます。

例えば、電柱・街灯・看板・建物の壁・ブロック塀などは倒壊のリスクが高いため、すぐに近くを避けるようにしましょう。特に老朽化した建物や塀の近くは、思っている以上に危険です。揺れが収まるまでは、周囲に倒れてくるものがない“開けた場所”で待機するのが鉄則です。

1-3 自転車から降り、歩いて避難することを前提に

揺れが続いている最中に走行を続けるのは危険です。路面の亀裂や段差にタイヤを取られたり、他の歩行者と接触したりする恐れがあるため、自転車を降りて徒歩での避難が原則となります。

また、大きな地震の後は余震も続くため、「もう終わった」と思って乗り直すのは厳禁です。状況が落ち着くまで、できるだけ徒歩移動に切り替えましょう。

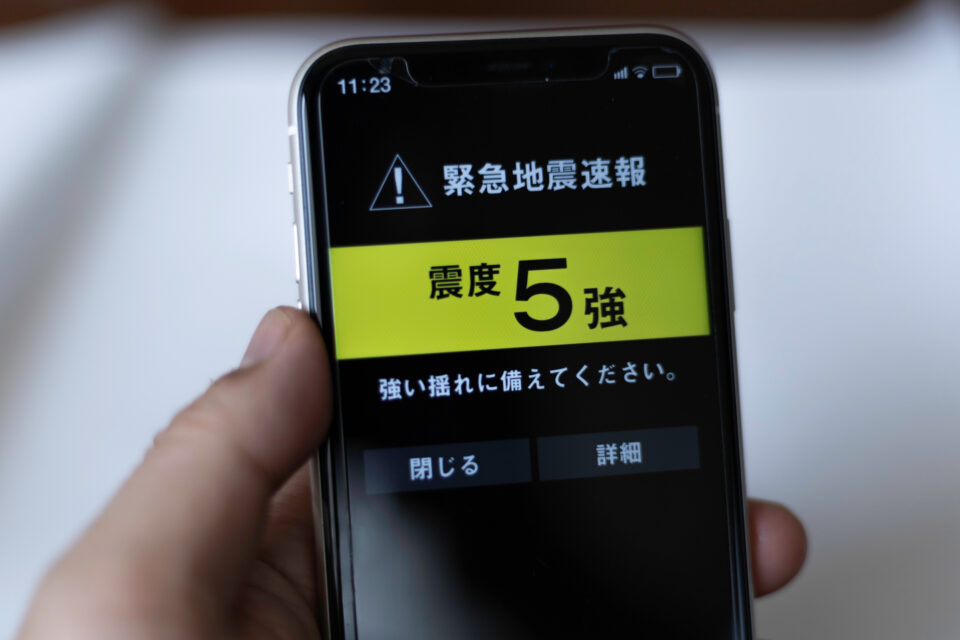

1-4 スマホは“安全を確保してから”使う

地震速報や家族の安否確認が気になるのは当然ですが、揺れている最中にスマホを見るのは大変危険です。視野が狭まり、思わぬ事故に繋がります。

情報収集は、安全な場所に避難し、足元・頭上の安全を確認してから行いましょう。災害時はパニック状態に陥りやすいため、行動を一つひとつ区切って冷静に。

2. シーン別:地震が起きたときの自転車上での対処法

地震発生時、自転車でどこにいるかによって取るべき行動は変わります。

ビルが立ち並ぶ街中、静かな住宅街、人通りの少ない田舎道、山間部や海沿いの道、それぞれに異なるリスクがあります。ここでは代表的な5つのシーンごとに「その場でどう動くべきか」を解説します。

2-1 ビル街・繁華街にいるとき

【リスク】

- ガラスの落下(ビルの窓・看板など)

- 倒壊物(壁面装飾・建材など)

- 人混みによるパニック

【対処法】

- 建物のそばをすぐに離れる。ビルからは強風でなくても看板・ガラスが落下する危険があります。

- 道路中央寄りの「何も落ちてこないスペース」に移動し、安全を確保。

- 自転車は押して、人混みを避けながら移動。

- 避難の際は、周囲の歩行者に注意を払いながら行動する。

【補足】

ビルの密集地帯では足元より“頭上”を意識するのが基本。落下物による事故は自転車の速度がある分、被害が大きくなる傾向があります。

2-2 住宅街にいるとき

【リスク】

- ブロック塀の倒壊

- 狭い路地での逃げ道の確保困難

- 電柱・電線の倒れ込み

【対処法】

- ブロック塀沿いの走行中はすぐに離れる。過去の大地震でも倒壊例が多く、非常に危険。

- 自宅や近隣の公園など「開けた場所」を探して一時避難。

- 地面に電線が落ちている場合は、絶対に近づかない・触れない。

- 揺れが収まるまで立ち止まり、周囲の安全を目で確認してから移動再開。

【補足】

普段通い慣れた道であっても、地震発生直後は思わぬ“隠れた危険”が浮き彫りになります。停車中の車や物置も倒れることがあります。

2-3 田舎道・農道・郊外の一本道

【リスク】

- 地盤の液状化や路面の亀裂

- 崩れた木や電柱

- 救助や連絡が届きにくい

【対処法】

- 異常を感じたらすぐに停車し、目視で路面状況を確認。

- 草むらや田んぼの側溝などにハンドルを取られないよう注意。

- 周囲に住宅や人の気配があれば、助けを求める準備を。

- 避難経路はできるだけ広くて舗装された道を選ぶ。

【補足】

人通りが少ないエリアでは、「自分だけでなんとかする」意識が大切です。事前に「どこに避難できそうな場所があるか」調べておくとより安心です。

2-4 海沿いの道路にいるとき

【リスク】

- 津波(揺れの後数分〜十数分で到達する可能性)

- 崖や堤防の崩落

- 海沿いの低地への浸水

【対処法】

- 揺れを感じたらすぐに高台に避難。自転車は置いて逃げることも想定。

- 近くに「津波避難ビル」「津波避難路」があるかを確認。

- 海が目の前にある場合は、迷わず海岸線から離れる方向へ移動。

【補足】

海沿いは「逃げ遅れ」が最も命取りになります。津波の危険性は揺れの大きさに関係なく存在するため、迷ったら逃げるのが鉄則です。

2-5 山道・林道・登坂ルート

【リスク】

- 土砂崩れ・落石

- 木の倒木

- 視界不良・情報遮断

【対処法】

- 揺れを感じたら、すぐに山の斜面や崖のそばを離れる。

- 倒木や落石の危険があるため、上からの音や振動にも注意。

- スマホの電波が届く場所へ移動して、安全確認・連絡手段の確保。

- 視界が悪い場所では、止まって音に集中するのも有効。

【補足】

山間部では自転車に乗ったままの移動がかえって危険になるケースも。押して歩く・置いて逃げるの判断が生死を分ける可能性もあります。

3. 地震発生後にすぐやるべき「安全確認」と行動リスト

地震が起きた直後、無事にその場をやり過ごしても、危険が去ったわけではありません。特に自転車に乗っていた場合、交通状況や道路の損壊、インフラの混乱などにより、次の行動を誤ると二次被害につながることもあります。ここでは「すぐやるべき行動」をリスト形式で整理し、安全に行動するための優先順位を確認しましょう。

3-1 周囲と自分の安全を最優先に確認する

まず、揺れが収まったらすぐに以下のことを確認してください。

- 自分や同乗者にケガはないか?

- 出血、打撲、捻挫などがないか落ち着いてチェック。

- 子どもが一緒にいる場合は「怖かったね、大丈夫?」と声をかけて落ち着かせる。

- 周囲に倒壊物や落下物の危険はないか?

- 看板・電柱・窓ガラスなど、余震でも倒れそうなものはないか確認。

- 自転車のそばで作業していた場合も、急いでその場を離れ、開けた場所へ。

- 停電・断水・通信障害などのインフラの異常がないか?

- スマホがつながりにくくなる可能性があるため、最小限の通信で情報収集を。

3-2 自転車の破損・点検を冷静に行う

余震が続く中で自転車に再び乗ることは非常にリスキーです。乗る前に以下の点を必ず確認しましょう。

- ブレーキが正常に作動するか

- タイヤの空気圧やひび割れは問題ないか

- フレームに歪みがないか

- チェーン・ギアが正常に動くか

問題があれば「押して歩く」か、「安全な場所に一時保管」して徒歩移動へ切り替える判断も必要です。災害時に無理な走行をすると、自分も他人も巻き込む事故になる可能性があります。

3-3 移動先の安全を確認し、むやみに動かない

- 避難するなら「広い場所」「人のいる場所」へ

- 公園や広場など、避難所として指定されているエリアが近くにある場合はそこへ移動。

- 駅や大型商業施設などは、地震直後には封鎖・閉鎖されることもあるため要注意。

- むやみに移動を続けるより、一度立ち止まる勇気も必要

- どこに向かえば安全か、事前に家族や友人と「集合場所」を決めておくことが大切。

- 特に子どもが一人で自転車に乗っていた場合、“迎えに来るまで動かない”と伝えておくと安心です。

3-4 家族・友人との安否確認は最小限かつ確実に

地震発生後は多くの人が一斉に通信を試みるため、携帯電話の通話回線がつながりにくくなることがあります。そんなときこそ、落ち着いて確実な手段で連絡を取ることが大切です。パニック状態で何度も電話をかけるより、以下のような方法を活用して、冷静に安否確認を行いましょう。

- 災害用伝言ダイヤル(171)の利用を覚えておく

- SNS(LINEやXなど)でのテキスト送信が比較的つながりやすい

- 「連絡が取れないときの集合場所」を事前に家族で共有しておく

- 伝言板アプリや安否確認アプリを日頃から使っておくと安心

特に子どもが一人でいるときの対策は重要です。「連絡が取れなくても、ここで待つ」というルールを決めておくことで、互いの不安を減らすことができます。家族の間で“非常時の連絡のルール”をあらかじめ話し合っておくことが、いざというときの冷静な行動につながります。

4.自転車はどう扱う?放置・持ち運び・移動の判断基準

地震が起きた際、自転車は便利な乗り物である一方、状況によっては行動の妨げや二次被害の原因にもなりえます。この章では、揺れがおさまった後に「自転車をどうするべきか?」という判断基準を解説します。

4-1 道をふさがない場所に一時避難

揺れが収まった後、まず行うべきは 自転車の安全な仮置き です。通行の妨げになる場所や避難経路上に自転車を放置してしまうと、他の人の避難の妨げになる可能性があります。

特に歩道や狭い道路では、1台の自転車があるだけで人の流れが滞り、混乱や転倒を引き起こすことも。以下のような場所を目安に、一時的に避難させるのが理想です。

- 公園の端や空き地

- ガードレール内側のスペース

- 私有地でない広めの歩道の端

公共性の高い場所では管理者の許可が必要なこともありますが、緊急時には 「他人に迷惑をかけず、自分の行動を妨げない」 ことが優先されます。

4-2 状況によっては「徒歩避難」へ切り替える

地震発生後、道路の損傷や交通の遮断が発生した場合、自転車では安全に移動できないケースがあります。特に以下のような状況では、自転車から降りて徒歩での避難を優先しましょう。

- 路面に亀裂や段差がある

- 人混みができて自転車が通れない

- 電柱や建物が倒壊している

また、余震が続くような場合は、自転車にまたがっているだけでもバランスを崩して転倒するリスクがあります。「自転車に乗らない決断」 が自分と周囲を守ることにつながります。

徒歩移動中は、手で押しながら避難できるよう自転車の位置を調整し、必要であれば周囲に声をかけて協力を得ましょう。

4-3 ロックしておく?盗難リスクと災害リスクの兼ね合い

一時的に自転車を放置する場合、「施錠するかどうか」も悩みどころです。以下を参考に判断しましょう。

| 状況 | ロックの可否 | 補足 |

|---|---|---|

| 安全な公園や駐輪場 | ロック推奨 | 長時間放置になるなら施錠を。 |

| 緊急避難のための仮置き場 | ロック不要 | 自転車が倒れた際に移動できるようにする。 |

| 路肩や歩道上で妨げになる場合 | ロック不要 | 周囲の通行を優先し、いつでも動かせるように。 |

一部自治体では、大規模災害時に「自転車の一時放置を許可する臨時ルール」を設けるケースもありますが、一般には私有物として扱われるため、盗難や撤去のリスクもゼロではありません。可能であれば、自転車の情報(車体番号や特徴)を記録しておくと安心です。

5. 子どもと一緒に乗っている、高齢者同伴の場合の注意点

地震発生時、自転車に乗っていたのが自分だけなら瞬時の判断で動けるかもしれません。しかし、子どもや高齢者を同乗・同行していた場合は、守るべき存在が増える分、冷静かつ慎重な行動が求められます。この章では、同乗者や同行者がいるシチュエーション別に、注意すべきポイントを解説します。

5-1 電動自転車で子どもを同乗させていたら?

子どもを前後に乗せて移動することができる電動アシスト自転車。便利な反面、重心が高く、地震などの突発的な揺れに非常に弱いという特徴があります。

地震が発生した瞬間、以下の対応を最優先にしましょう。

- すぐに足を地面につけ、転倒を防ぐ

- 自転車から子どもを下ろし、安全な場所に移動

- 車道に近い場合は、歩道側や建物の影に退避

特に注意したいのは、「余震」や「揺れの再発」です。一度揺れが収まったからといって、すぐに走り出すのは危険です。自転車の転倒により、子どもがシートから投げ出される事故も現実に起きています。

また、普段から「非常時はすぐに降りる」「ベルトを外して逃げる」など、子どもにも簡単な行動指針を教えておくことが重要です。

5-2 高齢者を伴っていたら「早めの停止・歩行へ移行」

家族の介護や付き添いの一環で、自転車で高齢者と移動するケースも少なくありません。地震の揺れは、バランス感覚の衰えた高齢者にとって特に危険です。

高齢者と行動していた場合は、揺れを感じたらすぐに

- 自転車を止め、無理に走らず安全な場所に避難

- 高齢者の手を取り、転倒しないようサポート

- 道路状況によっては自転車を押して歩く判断を

また、電動車椅子やシニアカーでの移動中だった場合、充電残量や機器の異常が起こることも想定しておきましょう。停電などによって信号が止まると、道を渡る際の危険も増します。

避難の際は「速さ」ではなく「確実さ」が重要です。周囲の人に助けを求めることも大切な判断となります。

5-3 集団走行中の声かけや合図の重要性

友達同士の通学や、家族でのサイクリングなど、複数人で走っている時の地震では、各人がバラバラに行動してしまいがちです。

特に子ども同士の走行では、パニックになって急ブレーキや急な進路変更をしてしまい、二次的な衝突事故につながる可能性もあります。

以下の点を意識することで、集団走行中でも安全に行動できます。

- 「止まるよ!」など、明確な声かけをする

- 手信号や合図で動作を伝える(事前に決めておく)

- 一人が先走らず、全員でまとまって行動する

また、普段から「地震が起きたらどうするか?」を話し合い、集合場所や連絡方法をあらかじめ決めておくことが、緊急時の混乱を防ぎます。

6. 事前の備えが「安全な判断」を導く

地震のような突発的な災害に直面したとき、その場の判断力を支えるのは、事前の備えです。何も準備していない状態では、適切な行動ができず、危険を招く可能性が高まります。ここでは、自転車利用者としてできる防災準備に加え、「万が一の経済的な備え」としての自転車保険の活用もご紹介します。

6-1 防災グッズを自転車に常備する(折りたたみヘルメット・ライト・水など)

地震が発生した直後は、信号が消えたり、街灯が消えたりして視界が非常に悪くなることがあります。とくに夜間の移動や停電時の避難に備えて、以下のような最低限の防災アイテムを自転車に常備しておきましょう。

- 折りたたみ式ヘルメット:落下物から頭を守る

- LEDライト:停電時の照明や自分の位置を知らせるために

- 携帯用の水(500ml程度):熱中症予防や最低限の水分補給に

- 簡易モバイルバッテリー:スマートフォンによる連絡や地図確認のために

- 小型ホイッスル:救助を呼ぶための音の発信源として有効

また、かごやフレームに取り付けるバッグに常備しておけば、出先でも安心です。

6-2 よく通るルートの「危険スポット」を把握する

いつもの通学・通勤・買い物ルートにも、実は災害時に危険なポイントが隠れていることがあります。事前に「どこが崩れやすいか」「逃げ道はどこか」を把握しておくだけで、地震発生時の行動が大きく変わります。

確認しておくべき危険ポイントの例

- 高架下・陸橋・古いブロック塀のそば:倒壊リスク

- 川沿いの道・橋の上:地震や津波の影響を受けやすい

- 片側通行や狭い路地:避難時の混雑・通行不能の恐れ

紙の地図にメモするのも良いですし、スマホの地図アプリで「危険箇所」をマーキングしておくのもおすすめです。

6-3 家族や職場で安否確認手段を共有しておく

地震後にもっとも混乱しやすいのが「家族や友人と連絡が取れない」ことです。自転車で外出中に地震が起きた場合、電話がつながらず不安が増幅するケースは多く見られます。

事前に以下のような確認手段を共有しておくと、安心です。

- 「災害用伝言ダイヤル(171)」の使い方

- 災害時用のLINEグループや安否報告チャット

- 「自宅に戻る/学校で待機」など基本行動ルールの共有

- 連絡が取れない場合は●●公園に集合、などの“集合場所”を決めておく

特に、家族に高齢者や子どもがいる場合は「確認方法と行動ルート」を平時から話し合っておくことが大切です。

6-4 経済的な備えとして「自転車保険」の加入も検討を

災害時には、自転車で移動中に起きる物損や人的な接触事故も発生しやすくなります。混乱した交通状況や視界不良の中では、自分が加害者になってしまう可能性もあるのです。

そんなときに備えたいのが、自転車保険(個人賠償責任保険付き)です。

- 第三者にケガをさせたときの損害賠償(対人・対物)

- 自分がケガを負った場合の通院・入院補償

- 自転車が故障したときのロードサービスが付帯している保険も

また、最近では月数百円〜加入できるリーズナブルな保険も多く、家族全体をカバーできる「家族型プラン」も選べます。

災害は「いつか起きるかも」ではなく、「いつか必ず来る」。そのときの備えとして、自転車の安全装備と保険の両面からの対策を整えておくことで、大切な命と暮らしを守る第一歩になります。

7. まとめ|“もしも”はいつか来る。「自転車+地震」の備えを

地震は、予告なしに突然やってきます。通勤中、通学中、買い物帰り、自転車に乗っている「まさにそのとき」に起きても不思議ではありません。

自転車に乗っている最中の地震には、転倒や落下物、津波からの避難など、通常とは異なる判断や行動が求められます。とっさの状況で冷静に対応するには、日頃からの意識と備えがカギになります。

- 走行中の緊急停止、建物や木の倒壊リスク、避難経路の選択など、「そのときどうするか?」を想定しておく

- 子どもや高齢者を同乗させているときの対応、徒歩への切り替えなどの判断も必要

- 自転車そのものの取り扱い(放置・施錠・持ち運び)の基準も、状況に応じて柔軟に考える

- 万一のケガや損害賠償に備えて、自転車保険への加入も重要

そしてなにより大切なのは、「パニックではなく行動を選ぶ力」を養っておくことです。その力を支えるのが、日常の点検、防災グッズの準備、家族での連絡手段の共有、通るルートの危険箇所の把握、そして保険という経済的な備えです。

自転車は私たちの便利な移動手段であり、生活の一部です。だからこそ、“地震と自転車”をセットで考える意識を、今このタイミングで持っておきましょう。

ほんの少しの準備が、もしものときにあなたや家族の命を守ります。今日からできる、小さな備えを始めてみてはいかがでしょうか。